新着情報

2-4. 近代/オフィスビル (5)

一般的に世界初の高層ビルと呼ばれているのは1884年にシカゴで建ったHome Insurance Buildingです。

図2-4-4:Home Insurance Building

一般的にそう呼ばれているものの、実は建設前後(42m)も、また後に2階分増築した時(55m)にも、当時最も高いビルになったということでは無い様です。では何故そのように呼ばれているかというと、恐らくは新古典主義的な建築の立面の構成から初めて解放されたからではないでしょうか。例えば1870年にはニューヨークでEquitable Life Assurance Buildingという高さ40mのビルが建てられており、一説にはこちらが最初の高層ビルだと言われていますが、写真を見ても分かるように、どこかオスマニアン風の旧来の古典主義の範疇で語られ得るデザインとなっています。

図2-4-5:Eauitable Life Assurance Building

一方でHome Assurance Buildingを見てみると、当時では最先端の鉄骨造を使用していることもあり窓の面積が大きく取られていますし、古典建築のボキャブラリーを抑制して、シンプルなファサードを構成している点が、旧来の様式から抜け出した新しいビルディングタイプの萌芽を感じることが出来ます。

社会的な要請とともに、当時、高層ビルを成立させるにあたっては、鉄骨造という構造技術の発展や(この建物にはまだ設置されていなかったと思いますが)エレベーターという垂直方向への移動の機械が発明されたことなど、技術面での発展も大きな要因の1つです。

本稿では、引き続き19世紀末から20世紀にかけてのオフィスビルの具体例を見ていきたいと思いますが、現在にも通ずるオフィスビルの潮流というものは、今回紹介したこの時代に求めても良いのではないかと思います。

2-4. 近代/オフィスビル (4)

結局のところ、市街地の建築についても新しいデザインをするというよりは、新古典主義的なデザインを繰り返すばかりでしたが、社会的な状況の変化とともに建築側も同じことを繰り返すことが難しくなってきます。

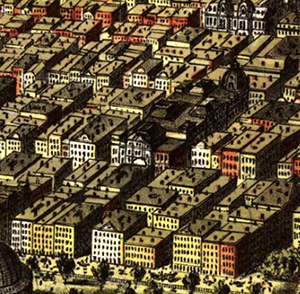

アメリカの超高層ビルと言えばニューヨークとともに、シカゴという都市が挙げられます。1830年にはたった200人程度の町でしたが、1840年に4,500人、1850年に3万人、1860年に11万人、1870年に30万人、1880年には50万人の都市となっています。たった50年で人口が2500倍にも膨れ上がっています。1890年には100万人を突破し、1930年まで成長が続き、その時には330万人まで人口が増えています。以下の図版は1871年にはシカゴでも大火があり、その後の復興の様子が描かれているのですが、いかに当時のシカゴが過密していたかを(誇張もあるでしょうが)物語る資料だと思います。

図2-4-3:Chicago1874

人口増に伴って都市が水平方向に拡大していくのは当然ですが、一方で垂直方向に、建物が高くなる方向に伸びていくということも理解できるかと思います。高層ビルが建ち始める社会的状況がシカゴで整ったと言えるでしょう。

2-4. 近代/オフィスビル (3)

舞台を19世紀のアメリカに移します。

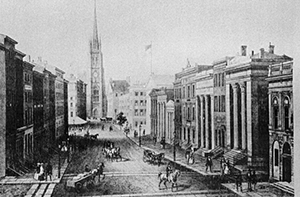

15世紀来、ヨーロッパからの入植によって徐々に発展していたアメリカですが、18世紀後半の独立戦争や19世紀初頭のルイジアナ買収を経て、19世紀中頃には現在のアメリカの本土が形作られてきています。(遡ること僅か150年前!)基本的には欧州からの移民が即ちアメリカ国民だったわけで、新たに建てられる官公庁の建築物も当然、新古典主義が採用されています。一方で普通の街中はどうだったかというと、ニューヨークやシカゴはガラスの摩天楼が建ち並ぶ前で、低中層の建物が並んでいた様です。1835年にニューヨークで大火災があり、それを機に多くの建物が壊されました。その建替えの際には独立戦争で争ったイギリスで大流行していたパラディアンスタイル(*)が多く用いられ、その時分にはデザインのレベル差はあれど、様式的な点を考慮すれば官公庁や街中の建物が向かう方向性は大きくは変わっていなかった様です。

図2-4-2:NewYork1850

*)16世紀のイタリア・ヴィチェンツアの建築家アンドレア・パラーディオのスタイルを模したもの。ローマ建築の研究とそれを土台にした彼の作品、また彼が著した「建築四書」という本が新古典主義の建築家たちの共感を得て、時代が下ってから同様のスタイルを反復することとなった。

2-4. 近代/オフィスビル (2)

これまで参照していた建築物は概ねヨーロッパにあるものでしたが、ここではアメリカに視点を変えたいと思います。

というのも、例えばフランスにおいては、19世紀中頃、ナポレオン3世の治世にパリ市長オスマンによるパリ大改造が行われ、市中の建物が大幅に更新されましたが、その建築はオスマニアンと呼ばれる様式のもので、1,2階は商業的な用途が入り、主な入口は2層分の高さに渡ります。3階以上から住居やオフィスとして利用され、ファサードには水平に連続するテラスが3階に、それ以上の階層には断片的にテラスが出ていたりします。6,7階あたりからグレーのスレートで葺いた屋根が始まりますが、そこは屋根裏部屋になっていて、当時は使用人などが居住していました。

図2-4-1:オスマニアンの建築物

これらは建築の用途から建築が成立しているのではなくて、相変わらず社会的階層が反映したかの様な古典的な立面の構成が取られているので、現在のオフィスビルというビルディングタイプからはほど遠いものです。オスマニアンの建物は現在でも殆ど解体されることなく利用されていますが、ある種のステイタスシンボルとなっているのでリッチな企業のオフィスか金持ちの住宅として占有されているものが殆どです。

2-4. 近代/オフィスビル (1)

前回までビルディングタイプという概念と、18〜19世紀における新しいビルディングタイプについて書きました。そこでいよいよオフィスビルの成立について書きたいところなのですが、実はどの時点でオフィスビルというビルディングタイプが成立したかということをはっきり書くことは非常に難しい課題です。

1つにはこれまで書いてきたようにオフィスという空間自体はギリシアまで遡って存在を追うことができるので、完全に新しいビルディングタイプかと言われればなかなかそうとも言えないこと。もう1つの理由は、駅や美術館などの公共的な建物ではないので、その都市に1つしかないという類いの建物ではなく、多くの建物があるのでメルクマールとなる1つの建築を見いだすことはほぼ不可能だということです。

ただ、そのようなはっきりした地点を見いだせないとしても、19世紀には写真が実用化され始めたこともあり、当時の都市の風景を見ながらぼんやりとした輪郭を少しでも描いてみたいと思います。