新着情報

2-3. 近代/ビルディングタイプ (5)

日本における近代は明治以降といわれていますが、西洋におけるそれは産業革命やフランス革命が1つの時代の区切りとして扱われています。(余談ですがフランスの美術史では近代[moderne]はルネサンス以降です。)そのような区切り方がされている理由は、1つには封建社会から市民社会に体制がシフトしたことです。社会の主役が市民になったことで新しい建築のビルディング・タイプが必要となってきました。

美術館を例えにすると、長い間王侯貴族は美術品を収集し、一部上流階級の人たちの間のみでそれらを鑑賞できれば良かったものが、フランス革命以降を啓蒙思想の広まりもあり、市民も平等にそれら美術品を鑑賞できるような要求が出てきました。その要求に応える形でかつて宮殿として使われていたルーブル宮は、美術館として利用されることになりました。元々、宮殿として使われていたものですから、当然個室が並列的に繋がっていくような空間構成となっています。現在も美術館の典型と言えば、展示室が一方通行の動線に沿って並ぶものですが、それは元来は宮殿を再利用して美術館と言うビルディング・タイプが成立したという名残と言えましょう。

2-3. 近代/ビルディングタイプ (4)

2-1、2-2で近世までのオフィスについて記事を書きました。そこで資料として挙げていたのは主に絵画で、かつインテリアとしての空間についてでした。というのは、それまでは現代にみられる様なオフィスビルというビルディング・タイプは成立していなくて、オフィスというのは建物の一部を占める部屋だったからです。つまり宮殿なり城、商店なり、その他のビルディング・タイプの一部として存在していたものであって、主としてオフィスが建物全体を占める様な建築の型は存在していなかったと言えます。これは一般的な建築史を振り返ってもそうですし、例えばみなさんがヨーロッパに旅行に行って、見学に訪れる建物を思い返してみれば分かるかと思います。日本と比べるとヨーロッパには近代以前の建物が多く残っていますが、パリで考えればノートルダム寺院などの宗教建築やルーブル美術館、ベルサイユ宮殿など、元々は王侯貴族の建物ばかりです。(宮殿は貴族の生活の場であると同時に、執務の場であり、社交の場でもある多様な用途を包含したビルディング・タイプでした。)

図2-3-3:ルーブル美術館

2-3. 近代/ビルディングタイプ (3)

このように「用途」との対応で建築の形式が限定されており、それを「ビルディング・タイプ」と呼んでいるということです。

そこで(単なる「オフィス」ではなく)オフィスビルという建物も1つのビルディング・タイプであることも察しがつくかと思います。

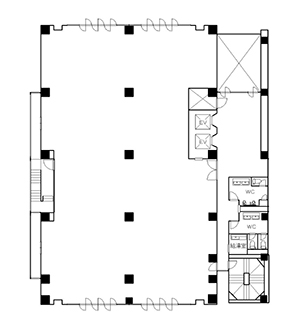

図2-3-2:オフィスビル基準階

現代のオフィスビルの形式を記述するならば、1階とその他の階(基準階と呼ばれる)に分けられ、基準階は執務空間である事務室とその他サービス・スペースに分けられる。サービス・スペースにはトイレ、給湯などの水廻りがあり、エレベーターやエレベーター・ホールがあります。平面の大きなオフィスビルだと休憩室や更衣室などもあるでしょう。それが基準階ではシンプルに積み上げられているのが一般的です。1階にも事務室があることもありますが、それとは別に建物としてのエントランスホールがあり、管理人室や郵便受け、受付があったりもします。これがオフィスビルの典型でしょうが、このような典型が出来てきた背景を近代に探ってみます。

オフィスビル経営の基本Ⅱ 経営者としての心構え⑥

5.セキュリティ

セキュリティへのニーズは、どの業界においても年々高まっています。これにはふたつの面があり、ひとつは安全に業務を行うための防犯。過去には爆破、放火といった事件もあり、不審者をブロックすることはビルの基本性能といえるでしょう。もうひとつが情報流出に対するセキュリティです。IT関連企業の増加に加え、個人情報保護法など一般企業でも顧客情報管理に慎重さが求められるようになった影響があります。

- ①セキュリティの方法

- セキュリティの方法は新しいほど防犯性能が高く、テナント様も安心します。自分のビルのセキュリティがいつ導入されたものか、最新のものに比べてどれくらい古いのかを把握する必要があります。

- ②入居テナント

- 反社会的勢力や風俗店、印象の悪い飲食店などマイナスイメージのテナントが入居しているかどうか、テナント構成についても再確認しましょう。入居審査もセキュリティと無関係ではありません。不安を与えるようでは安全なオフィスビルとはいえないでしょう。

6.調整

ここまで5項目の評価をしてきました。実は、全体にバランスよく高得点というビルはそうそうあるわけではありません。どこかにどうしても、平均よりマイナスになる項目があるはずです。最後の項目「調整」は、このマイナス部分をプラスにできる要素を探る作業です。

- ①バランス確認

- まず、評価結果を五角形の図にしてみます。ここで、自分のビルの弱点を確認します。

- ②マイナスをプラスへ

- たとえ弱点の部分があっても運営の見直しやリフォームなどで、改善できるのであればプラス評価。立地のように動かし難い条件でも、それを上回る要素を作ることを考えればいいのです。テナント様がオフィスビルを選ぶ基準は好みではなく総合点です。全体のバランスがよいビルを目指して、調整の余地があるかどうかが「調整」評価のポイントになります。

さて、総合評価はいかがでしたでしょうか。以上をふまえて、次回からは、競合他社と自分のビルとの比較の作業になります。

オフィスビル経営の基本Ⅱ 経営者としての心構え⑤

4.共用部分(含オフィス)

この項目はエレベーターからオフィスまで範囲が広くなっています。特に共用部分はビルによって差が出やすい部分です。オーナーの考え方が色濃く反映される部分といえるでしょう。廊下からトイレや給湯室が見えてしまっていないかなど、基本的な配慮はもちろん、使い勝手の良さなどを含めてしっかりチェックしていきましょう。

- ①エレベーター

- サイズ、スピード、明るさ、管理状態がポイントです。ビルの規模に対して適切な設備であるかを確認します。さらに、汚れやすい床部分がきちんと清掃管理されているか、内部はもちろん扉や天井にキズや落書きなどないか、隅々までチェックしましょう。不特定多数の人が利用するエレベーターですから常に清潔で快適であることが大切です。

- ②エレベーターホール、廊下

- 各階のエレベーターホール、廊下も広さ、明るさ、清掃状況などをチェックします。オフィスに入る直前のスペースが狭く、暗いのはマイナスです。

- ③トイレ、洗面所

- 古さが出やすいトイレは清掃が行き届いているかが1番のポイントです。薄暗く、汚い印象のトイレは論外でしょう。男女兼用のトイレも印象がよくありません。また、最新機能設備の導入の有無、ゆったりとした空間設計で使い勝手に配慮されているかなども見ていきます。

- ④給湯室

- 日々の業務の円滑な進行に欠かせない給湯室は、明るく清潔で使い勝手のよさが求められます。照明、水栓の機能、十分な収納など、快適に作業ができる空間かどうかをチェックしましょう。

- ⑤オフィス

- オフィス内部は多様なテナント様に対応できる使いやすさがポイントになります。OA機器の配線がしやすい二重床や無柱設計などは、開放的なフロア空間を生み出し、自由なレイアウトを可能にするのでプラス。また、出入り口が複数あれば来客用、社員用と分けられ、さらに1室を仕切って使用するなど、テナント様のご要望にフレキシブルに対応ができるので好評価となります。