新着情報

7-1. 熱環境 (11)

例えば、これを外壁で考えてみましょう。塞がれた壁の内装材や外装材、間には構造材や二次部材で成り立っていますが、その間にある程度の断熱材(スタイロフォームなど)を挟み込めばかなりの断熱性能を期待できるものと考えられます。もちろん乾燥空気も相当の断熱性能を兼ね備えていますが、空気が自由に動いてしまっては元も子もありませんので、空気を間違いなく密閉することを考えれば、やはり断熱材を壁の中に仕込むことは断熱性能を上げるのに最も有効です。

外壁には多かれ少なかれ窓が穿たれます。そこにはガラスが嵌め込まれるわけですが、ガラスの伝導率はそれほど高くありません。しかし、ガラスの厚みを考えると一般的には厚くても10mm程度なのでやはり断熱性能は見劣りがしてしまいます。その際に複層ガラス(ペアガラス)が断熱性能を備えたガラスとして活きてきます。複層ガラスは、ガラスとガラスの間に乾燥空気を注入することで断熱性能を高めるものです。ガラス間だと気密性能も間違いないので、上手に乾燥空気を透明な断熱材として利用したものとみることができます。

7-1. 熱環境 (10)

空気の熱伝導率が極めて低く0.0241W/m・Kということを書きましたが、建物に使われるその他の素材はどの程度なのでしょうか。以下、いくつか列挙します。(本来は素材の温度によって熱伝導率はしますが、下記は概ね0℃〜室温程度の数字です。)

アルミニウム:236 W/m・K

鉄:83.5 W/m・K

ステンレス:16.7〜20.9 W/m・K

銅:403 W/m・K

乾燥木材:0.15〜0.25 W/m・K

ガラス:0.55〜0.75 W/m・K

スタイロフォーム:0.025〜0.04 W/m・K

この単位(W/m・K)ですが、簡単にW=熱量、m=素材の厚さ、K=ケルビン(温度)なので、数字が大きいほど伝導する熱量が大きくなる、即ち断熱性能は低くなると考えられます。空気やスタイロフォームの熱伝導率に対して、木材は10倍、ガラスは20〜30倍程度の伝導率、また金属ともなるとステンレスで800倍、鉄で3000倍、アルミニウムで9500倍程度となるわけです。

7-1. 熱環境 (9)

このようにエアコンディショニングをする場合にはその効率を考えると、『徒然草』で書かれていたように夏を旨とした建築として開けっぴろげにする訳にはいきません。せっかく冷やした空気を逃がすことになってしまいます。どちらかと言えば、しっかりと熱をしっかりと閉じ込めるようにしなければなりません。その時の考え方が「断熱」です。

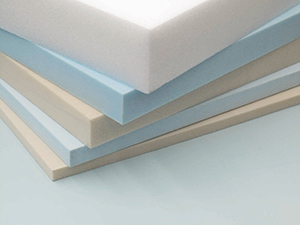

建物の内外を隔てる外周部は大雑把に床/外壁/屋根となり、外壁には一般壁以外に窓(屋根に天窓も有り得ますが…)があるでしょう。建物の断熱性能はそれぞれの外周部の素材の熱伝導率とその厚み、表面積などで決定されます。どのような素材であっても内外を隔てる厚みが大きければそれだけ熱伝導が小さくなります。また、そもそも熱伝導が低い素材であれば、厚みが薄くたって断熱性能は高くなります。よく使われる素材としてはスタイロフォームや発泡ウレタンフォームがありますが、これは乾燥空気の熱伝導率が極めて低い(0.0241W/m・K)ので、中身が詰まっている素材よりも発泡性の素材の方が結果として熱伝導率が低くなるためです。

図7-1-3:スタイロフォーム

図7-1-4:発泡ウレタンフォーム

また、例えばラジエターは装置の表面積を大きくすることによって熱交換の効率を上げていますが、逆に建物の表面積を少なくすれば、当然、全体の断熱性能もあがることになります。

図7-1-5:ラジエター

つまりあまり凹凸がない建物の方が断熱性能は良くなりますし、極論すれば球体は一定の体積に対して最も表面積が小さくなりますので断熱性能的には最も効率的な形態となります。この特性をうまく利用した建物が下図のLondon City Hallです。日射の関係で少し偏心していますが、建物の形態のベースは球体となっています。

図7-1-6:London City Hall

7-1. 熱環境 (8)

この物質の圧縮と膨張を利用して温度をコントロールするということが、エアコンの仕組みです。スプレーにおける圧縮されたガスをエアコンの場合は冷媒と呼びますが、室内機において冷媒を一気に膨張、即ち開放させることで室内に冷気を供給します。つまり開放された後の冷媒は気体となり熱(運動エネルギー)を備えた状態です。常に新しい圧縮した冷媒を外から入れるわけにもいきません。気体となっている冷媒は室外機内でコンプレッサーによって圧縮して温度の高い状態、即ち室内機と逆の作用をします。この冷媒をラジエターに通しファンを回すことで熱を室外機の外に排出します。このようにして液体に戻された冷媒を再び室内機に戻すというサイクルを繰り返して冷房を実現します。

また現在のエアコンには除湿機能があります。これは気温が下がれば露点も下がる、つまり結露をさせることによって水分を回収するという仕組みです。上述の冷房のサイクルにおいて室内機で空気を冷やす際に、その空気の湿度は飽和状態になりますので、自ずと除湿もできてしまうわけです。

7-1. 熱環境 (7)

例えば20℃の気体があったとします。分子は自由に動いている状態です。その気体をグッと圧縮したらどうでしょうか?分子は自由に動けなくなりますので、運動エネルギーが小さくなります。エネルギー保存の法則という物理の法則があります。極端に簡単にいえば存在するものは無くならないということでもあるのですが、要するにこの場合には運動エネルギーが減った分は別のエネルギーの状態に変換されるのですが、それが熱エネルギーです。即ち気体の温度は20℃から上昇します。狭いところで激しく分子がぶつかっているところを想像すると、確かに熱くなりそうです。(走っている車にブレーキをかけると摩擦熱が発生しますが、これも運動エネルギーが熱エネルギーに遷移するあり方の1つですね。)

逆の場合の方はこのような体験をしたことはないでしょうか。ペンキや虫除けのスプレーには圧縮したガスが入っています。それを噴射すると容器が冷たくなっています。あれは圧縮したガスが一挙に膨張し、熱エネルギーが失われるため冷たくなるということです。