新着情報

6-2. 椅子 (9)

以前の机の記事でもフランスの18世紀の様式の変遷を簡単に紹介しましたが、椅子も同様に政治的指導者の名を冠した各様式が存在しています。ルイ13世様式、ルイ14世様式、ルイ15西洋式などです。

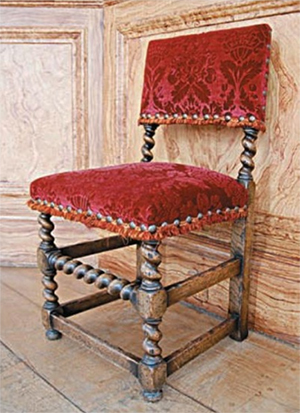

図6-2-17:ルイ13世様式

図6-2-18:ルイ14世様式

図6-2-19:ルイ15世様式

その後、アールヌーボーやアールデコのデザインがはやると、当然、椅子もその影響を受けて動植物をモチーフに装飾画施されたり、幾何学をベーストしたデザインが採用されました。

ところで、ここまで紹介してきた椅子は事務用の椅子と限定してはいませんでした。いわゆる現在にも通ずる様なオフィス用の椅子は欧米では戦前から存在していたようですが、(私が把握している狭い範囲で)日本には戦後GHQがもたらしたものと考えられているようです。いわゆるグレー色のスチール製の椅子です。

図6-2-20:グレーチェア

当時の米軍ではそれぞれ軍によってテーマカラーが決まっており、たまたま陸軍のグレーを採用したために全てグレーになった、それは米国の塗料会社が落ち着く色だからという理由で選んだという説があるようです。

6-2. 椅子 (8)

中世がキリスト教の神中心の時代とすれば、ルネサンスは古代ギリシア、古代ローマを復興した人間中心の時代と言われることが度々あります。椅子における人の身体性の発見はその大きな流れとは無縁ではないように思います。

木の板に直接座ることは当然、堅くて座り心地の良いものではありませんでしたので、クッションを座面に敷くことはかなり前からやっていたようです。そのクッションの質がまたそこに座る人の格を示していたということは、椅子そのものと変わりません。

ところが17世紀に入り、座面に直接クッションを合体させる技術[upholstery]が大きく発展しました。これも身体的な快楽が椅子に反映された結果と言えます。その他、リクライニング・チェアが製作されたり、カクトワールと同様に女性のスカートに配慮して肘掛けをなくしたバック・スツールや、肘掛けを奥の方に引っ込めてスカートが引っかからないようにした安楽椅子がデザインされています。

図6-2-15:バック・スツール

図6-2-16:18世紀の安楽椅子

6-2. 椅子 (7)

ルネサンス期にデザインされた椅子のタイプの1つとして、Caquetoire「カクトワール」と言うものがあります。

図6-2-13:カクトワール

フランス語でCaqueterという動詞が「おしゃべりをする」という意味がありますが、女性が暖炉の前でおしゃべりをするためにデザインされた椅子なので、その様な名前がつきました。当時の女性は冬の寒さ対策の為にボリュームのあるスカートを何層にも重ねて穿いていたそうで、下半身はスカートのボリュームがすごかったそうです。

図6-2-14:ルネサンス期のドレス

当然、普通の椅子に座ろうとしてもお尻が入りません。座面を手前に広がる様な台形にすることで快適に座れるようにデザインされたのがカクトワールです。素材もオークが主流だったのが、彫刻をしやすいウォールナットが多く使われたそうです。

このようにルネサンス期には玉座のような権威的な椅子や、それと正反対の腰を掛けるだけの質素な台の様な椅子とは少し趣の違う、身体がリラックスできる座り心地に配慮した椅子がみられるようになります。

6-2. 椅子 (6)

先に権力の象徴としての椅子、即ち玉座について少し触れました。その様な椅子のことを「グレイト・チェア」と呼びますが、複数枚製作されているルネサンス期のフラ・アンジェリコによる受胎告知[annonciation]を比べて見てみると、その意味が分かり易いかと思います。

図6-2-10:Annonciation1

図6-2-11:Annonciation2

図6-2-12:Annonciation3

聖母マリアに大天使ガブリエルがイエスをお腹に宿したことを伝えているシーンで、外部に面した建物の下で、画面に向かって右側にマリアが椅子に座って、左側にかがみ込んだガブリエルが受胎告知をしているという、3枚共に同じ構図が取られています。しかし、1、2枚目が豪華な雰囲気があるのに対して、3枚目はとても簡素、質素な印象をうけます。1,2枚目については、ガブリエルのピンクの衣装やマリアの青と赤の鮮やかな衣装に合わせるかのように、マリアの座る椅子には非常に高い背もたれが着いていて高価な布地でカバーされています。一方で3枚目はガブリエルとマリアが簡素な白の服を着て、座っている椅子も簡便な丸いスツールのみとなっています。背景となっている建物部分もそうですが、洋服とともにこのように高い椅子の背もたれはそこに座る人の格を象徴して、絵全体の印象をつくっていると言えるでしょう。

6-2. 椅子 (5)

ルネサンス期になり絵画に遠近法が取り入れられたこともあり、写実的な表現から当時の椅子の様子を窺い知ることができます。

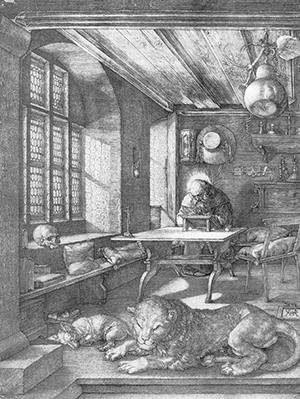

図6-2-8:DurerのSt.Gerome

アルブレヒト・デューラーは15世紀後半から16世紀に活躍したドイツの画家です。上図は聖ジェロムの書斎の室内風景を描いた作品ですが、とても質素な4本足の椅子が描かれています。全てシンプルな板でできていて、座面は真っ平らの四角、足と背もたれはそれぞれ傾けられて座面に接合しています。座布団が結びつけられていますが、これはまだ座や背もたれにクッションを据え付ける技術が発明されていなかったからです。(それが発明されるのは17世紀のことです。)

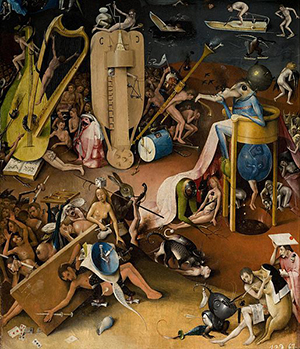

図6-2-9:Boschの快楽の園

また、際立った表現としては、ヒエロニムス・ボッスの「快楽の園」に描かれた上図の椅子です。この絵自体が写実性からは程遠い、化け物が闊歩する世界を描いたものにせよ、右に描かれている人を飲み込まんとしている鳥のような怪物が座っている椅子は極めてモダンなデザインに見えます。円形の平面に座面から肘掛けまでの円筒型、それを支える3本足といった構成は当時の家具のタイプからすると大きく逸脱しています。このような椅子が当時にあったとは思えませんが、そうするとボッスの想像力たるや凄まじいものを感じます。