新着情報

4-3. トイレ (13)

ところで日本では用を足した後にお尻を拭くトイレットペーパーも洋式便器の導入と同時期に使われるようになったようで、それ以前は籌木(ちゅうぎ)と呼ばれる木のへらが使われたり、カエデの木が便所のすぐ側に植えられていることも多かったようです。

本稿の冒頭にトイレの場合は歴史的な時間の流れもさることながら、地域による習慣の差が大きいと言ったことを書きました。現在では大抵、トイレは個室として在ることが世界的には共通しているようですが、やはり便器の形などに未だに地域差が反映されている点が見られ、とても面白いところです。

日本に居ると一般的になっているウォシュレット(これは正確にはTOTOの商品名で、本来ならば「洗浄便座」とでも言った方が良いのでしょうか。)や暖房便座などは、まさに日本の特有のトイレの形式と言えるでしょう。2010年時点で日本での普及率は70%を超えているほど一般的になっていますが、海外に行くと殆どありませんので、マドンナが来日時に「日本の暖かい便座がなつかしい」といった旨の発言をしたとのことです。

4-3. トイレ (12)

現在、日本の衛生陶器のシェアはTOTOとLXIL(旧INAX)が大半を占めていて、トイレは日常生活にも身近なものですので、一般的にも名が通っていることだと思います。TOTOの元々の名前は東洋陶器といって、その略称「東陶」からアルファベット表記のTOTOがブランド名、現在では会社名となっています。

TOTOは20世紀初頭に洋風建築の需要増加に伴って、日本陶器という会社内に衛生陶器の研究所として発足したのが始まりだそうですが、当初は市場が小さく難しい時期が続いていたとのことですが、その後、第一次世界大戦でヨーロッパにおいて生産力が衰えたことによる海外需要を満たす輸出用の製品や、関東大震災後の復興需要で業績を伸ばしたようです。また、その頃から東京では下水道の整備が進んで来たことも衛生陶器の普及に大きく貢献したことだと思われます。

このようにトイレは木製から陶製のものへシフトしていきました。

4-3. トイレ (11)

このトイレに関する原稿の前半、トイレ(3)でも書きましたが、谷崎潤一郎が『陰翳礼賛』の「厠のいろいろ」から、当時の昭和前半の日本のトイレ事情が察せます。そこで西洋式のトイレについての言及がありましたが、この時の「西洋式」という意味は、恐らく腰掛け型のいわゆる洋式ということと、白い陶器製の便器という二重の意味合いがあるように思えます。このエッセイが書かれたのは戦後すぐくらいだったように思います。

現在ではトイレ関連機器のことを衛生陶器と呼ぶほど、トイレが陶製であることは当たり前になっています。しかし、例えば時代を遡って江戸時代では排泄物を溜める容器に陶器を使っていた可能性はありますが、いわゆる便器の部分は木製でした。木製でも構わなかったのはその当時はまだ汲取式便所だったためで、水洗式になると便器に水分を流すため、木製では対応できないのは明らかです。また、衛生観念が一般に広がることを受けて、便器に陶器を使うようになっていったということがあるでしょう。

4-3. トイレ (10)

事実、下肥には栄養分が多く肥料としてとても優秀だったようで、野菜もおいしく出来たと言います。しかし明治時代以降、外国からもたらされたコレラなどの伝染病や化学肥料の普及、また食文化の変化により生で野菜を食べる習慣が始まったことによる寄生虫などの問題がでて来たため、徐々に下肥の利用は減ってきました。利用価値の下落は価格の下落を意味し、逆に処理に困るようになると屎尿の回収は料金を払って行うものと逆転しました。また、水洗になる前には浄化槽が普及し始め、それは臭気を薬で消すようになったので、そのような排泄物は下肥としては利用できなくなりました。

ところで基本的には下肥の回収はリアカーなどで都市の近くの農家が回収していたようですが、大正期末から昭和初期にかけては郊外に下肥を運ぶ鉄道が運行していたとのことです。特に第二次世界大戦中は都市部の排泄物を処理する人々も戦争に駆り出されていたため、一度に大量に都市外に排出できる鉄道輸送は処理をするという意味では効果的だったようです。しかし人々の栄養価が悪かったこの当時は下肥としての品質も悪く、また沿線の臭気の被害が相当なものだったとのことで、戦後にはもうこのような鉄道も無くなってしまったようです。

4-3. トイレ (9)

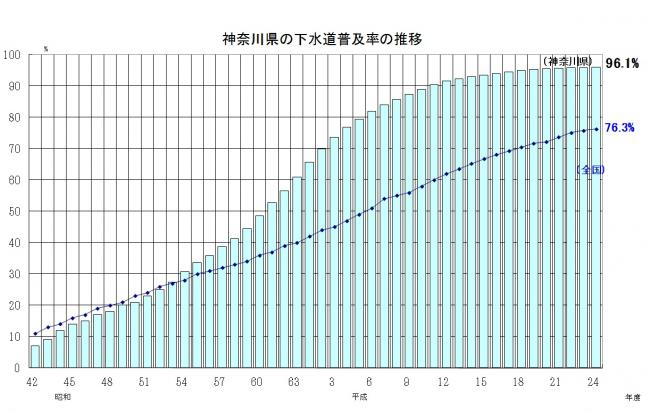

長い間水洗便所がなかったというのは日本も同様です。筆者(32歳)も幼少の頃、祖父母の家が汲取式便所で、その穴に落ちやしないかと恐怖していたのを今でも記憶しています。ちなみに私の祖父母の家は川崎にあったのですが、まだそれ程、都市部でも下水道が整備されていなかったのでしょう。下図は神奈川県の下水道普及率の推移です。

図4-3-6:神奈川県の下水道普及率

私が記憶しているのは昭和60年代でしょうから、その当時で50%も満たなかったわけです。現在では神奈川県では96.1%とほぼ全戸に下水道が普及している状態ですが、未だに人口の少ない市区町村にいくほど、普及率は低くなる傾向があります。

このように日本も長らく、水洗ではなく汲取式の便所だったのですが、かといって西洋のように不衛生な都市だったかと言えばそうではありません。江戸時代初期には15万人程度と言われている江戸は、江戸時代中頃(18世紀頃)となると百万人程の都市に成長していたと言われ、その当時のロンドンやパリと比較しても相当の規模の都市で一説には世界一の人口だったそうです。人が集まればその排泄物が問題になってきたのは今までに書いたとおりですが、江戸では人が出した下肥(屎尿)は農家が買い取る商品となっていて、代金として野菜などを置いていったようです。貸家が多かった江戸では下肥は大家のものと見なされていたようで、大家がそこから得る収入は相当な金額だったと言われます。もしかすると、その分、借主は同時に高額商品を生産するということで、家賃はとても安かったのかも知れません。時によっては農民が下肥の高騰に対して一揆を起こしたこともあったようです。