新着情報

オフィスビル経営の基本Ⅱ 経営者としての心構え⑦

STEP3.市場調査

ステップ2にて自分のビルの価値を客観的に評価し終えたら、次は、自分のビルが実際の市場でどのような位置にあるのかを分析するための市場調査を行いましょう。

1.満室になるレベルを把握する

市場調査で最も大切なことは、テナントのニーズを把握することです。オフィスビルの場合、どのようなビルであれば満室になるのか、を知っておく必要があります。

ここでポイントになるのは、市場調査と称してレベルの低いビルだけを調査しても百害あって一利も無いということです。

テナントさんはオフィスビルを決めるとき、多くの候補を実際に見に行きます。そして選ばれるのはそのなかで1番のビルだけです。駄目なビルの基準に合わせていてはいつまでも満室にはなりません。

そこで、景況に関係なく、一定の成績を収めていることが多い大手4社のビルで、自分のビルと規模が同程度のビルを基準にして、満室になるオフィスビルの基準をまず把握しておきましょう。大手4社とは、三井不動産、三菱地所、住友不動産、森ビルを指します。

これら大手不動産会社には長年にわたる実績に裏打ちされたノウハウの積み重ねがあります。中小オフィスビルの場合ですと、過去10年~20年の間に造られたビルで、10~20階、1フロア300坪以下の中高層ビルを規模の小さいものから10棟ほど、先ほどの物件調査書に結果を埋めながら見て歩きましょう。

これにより、たとえ自分のビルの近くに優れたビルが無かった場合でも、レベルの低いビルでよいと勘違いをする心配はなくなります。

7-2. 環境基準 (2)

このような建物に関する建築環境基準は日本国外でも違った形で普及しており、北米で一般的なLEED、フランスのHQE、英国を中心としてオランダ、スペイン、ドイツ、オーストリアなどで普及しているBREEMという環境基準があります。

LEEDやBREEMに関して筆者は門外漢なので詳述は避けますが、フランスのHQE(Haute Qualité Environnementale = 「高い環境品質」)の場合4つのカテゴリーに分けられた基準があり、それぞれの基準値を相応にクリアすればCASBEEと同様に認定機関によって建物に対する認定証が発給される仕組みです。その4つカテゴリーは「エコ・建設」「エコ・マネージメント」「快適さ」「健康」に分けられていて、それぞれに指標が設定されています。

「エコ・建設」

C1:現在の建物と周辺環境の調和関係

C2:建設プロセスと製品やシステムの関係

C3:現場の環境負荷

「エコ・マネージメント」

C4:エネルギー・マネージメント

C5:水のマネージメント

C6:廃棄物のマネージメント

C7:メンテナンス・マネージメント

「快適さ」

C8:温熱環境の快適さ

C9:音環境の快適さ

C10:視覚的な快適さ

C11:嗅覚的な快適さ

「健康」

C12:空間の衛生環境

C13:空気の衛生環境

C14:水の衛生環境

以上の14の指標の内、最低限7項目で「基本的なレベル」をクリアし、4項目で「効果的なレベル」、3項目で「非常に効果的なレベル」をクリアすることでHQEの認定が受けられます。

7-2. 環境基準 (1)

7. オフィスビルの環境

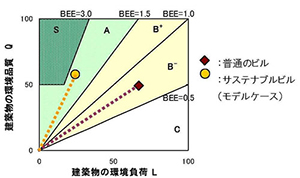

近年、CO2排出削減などの地球環境保全への関心の高まりを背景として、建築物の建設や運営に伴う環境負荷を総合的に評価しようという気運が高まっています。日本においては「CASBEE」という環境指標があり、「建築環境総合性能評価システム」と銘打っています。敷地境界などを仮想的な環境の境界と設定して、その内部の環境品質を[Q]としその外部への負荷を[L]としたときに、建築の環境性能を[Q/L]として位置づけて、それをS〜Cランクとして評価します。

図7-2-1:BEEに基づく環境ラベリング

境界の内外にはそれぞれの評価の指標が設定されていて、境界内ではQ1:室内環境、Q2:サービス性能、Q3敷地内の室外環境の3項目、境界外でL1:エネルギー、L2:資源・マテリアル、L3:敷地外の環境という3項目が設定されています。以上の項目の総合のQ/Lをみたときに、環境負荷[L]がより少なく、一方で敷地内、および建物内の環境[Q]が良ければ高評価になるという指標です。

またCASBEEは建物ごとに評価が与えられますが、その評価と認定は民間の建築確認申請機関が認定機関として行っています。

7-1. 熱環境 (12)

外壁周りの断熱の話はここで終わりではありません。開口部の周囲はガラスをサポートするサッシがありますが、断熱を語る上ではここは外せません。サッシには大きく、木サッシ、スチールサッシ、ステンレススチールサッシ、アルミサッシなどの素材が使われますが、それらは往々にして非常に高い熱伝導率です。

木の熱伝導率はそれほどでもありませんが、その場合には気密性能(空気をきちんと密閉できているか)がまちまちです。つまり断熱性能は悪くないのですが、空気を通し易いという意味で熱効率は劣ってしまいます。

上記のその他の素材の場合は熱伝導率が非常に高く、全体に対してそれほどの面積が無いように見えても断熱性能の点では大きく影響を与えるポイントです。(話が逸れますが、サッカーのゴールのポストとバーを合わせた面積がタタミ1畳分程度になるという話があります。幅が狭いように見えても長さがあるとそれなりの面積になるものです。)このように金属などを介して、局所的にでも大きく内外の熱を伝導してしまう箇所をヒートブリッジ(熱橋)と言います。

スチールやステンレススチールではあまり既製品にもなっていないですし、何の対応の術もなくそのままヒートブリッジになってしまいがちです。一方で殆どが既製品のアルミサッシでは外気側と室内側の部材を分けて、その間にゴム系の素材を挟み込むことで熱を伝えないようにした断熱サッシなど、サッシ部がヒートブリッジとならないような工夫が施されているものも開発されています。

7-1. 熱環境 (11)

例えば、これを外壁で考えてみましょう。塞がれた壁の内装材や外装材、間には構造材や二次部材で成り立っていますが、その間にある程度の断熱材(スタイロフォームなど)を挟み込めばかなりの断熱性能を期待できるものと考えられます。もちろん乾燥空気も相当の断熱性能を兼ね備えていますが、空気が自由に動いてしまっては元も子もありませんので、空気を間違いなく密閉することを考えれば、やはり断熱材を壁の中に仕込むことは断熱性能を上げるのに最も有効です。

外壁には多かれ少なかれ窓が穿たれます。そこにはガラスが嵌め込まれるわけですが、ガラスの伝導率はそれほど高くありません。しかし、ガラスの厚みを考えると一般的には厚くても10mm程度なのでやはり断熱性能は見劣りがしてしまいます。その際に複層ガラス(ペアガラス)が断熱性能を備えたガラスとして活きてきます。複層ガラスは、ガラスとガラスの間に乾燥空気を注入することで断熱性能を高めるものです。ガラス間だと気密性能も間違いないので、上手に乾燥空気を透明な断熱材として利用したものとみることができます。