新着情報

8-5. 地区計画・総合設計制度 (6)

ここまで紹介してきた地区計画の法的要件を整理したいと思います。まず地区計画が法的に位置づけられているのは建築基準法ではなくて、都市計画法となっています。元々、建築基準法では与えられた用途地域、その中で位置づけられる建ぺい率や容積率、建物の高さなどについてどのような形でフォローしなければならないかを示しているのであり、それぞれの数値等を具体的に示す内容は建築基準法内では述べられていません。実際には都市計画法を基にして、都市計画区域が行政によって策定されています。そういう意味で地区計画は建築基準法の内容を読み替えるようなものではなくて、各用途地域内で位置づけられている数値をある一定の条件にします、あるいは一定の条件を緩和します、といった内容が示されています。

建築基準法では建物自身の安全性や衛生についての規定と当該建物を含めた周辺の建物や場所との関係の中で定められている規定があります。前者が単体規定と呼ばれるもので、構造、採光・通風といった居住性能、防火、避難といった内容がそれにあたります。一方で用途規制、斜線や絶対高さなどの高さ制限、容積や建蔽率といった建物規模に関する制限や接道義務などの道路と敷地の関係に関する規定など、建物とそれ以外の関係から規定される制限があり、それらを集団規定と呼びます。後者の集団規定に関しては都市計画法との兼ね合いもあり、具体的には地区計画は都市計画法の中で謳われて、その関連の中で基準法をベースにして実際の運用がなされるということになっています。

初めに選ばれる建築設計Ⅰ 建築設計業務の内容⑥

基本計画の実例紹介①

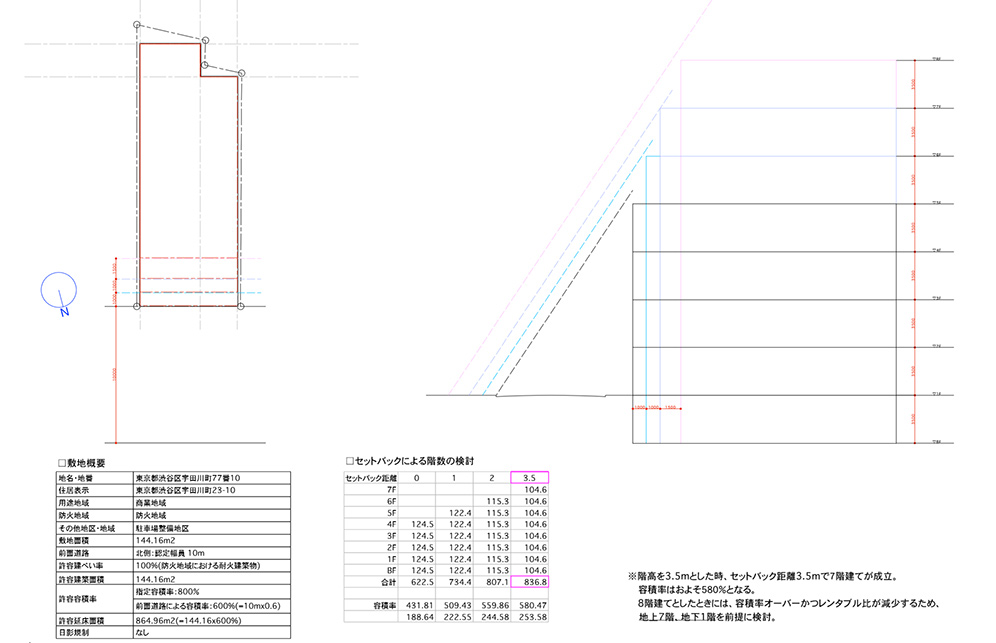

基本計画の具体例として、渋谷駅正面、センター街に面する敷地での商業施設の例を挙げてみましょう。当然ですが、渋谷のセンター街は商業施設としては日本でもトップレベルの価値を有する立地です。その経済的効果を最大限発揮できるよう、空間を最大限利用できる基本計画が求められます。

現地調査、法的調査を行うと、用途地は南側に凹凸があり南北に長い敷地で、間口の狭い形状です。

指定容積率を調べると800%ありましたが、前面道路が10mでしたので許容容積率は600%となってしまいます。用途地域は商業地域なので隣地斜線は厳しくありませんが、10m幅の前面道路からの斜線で建物高さが決まってしまうからです。

矩形に近い敷地形状から、天空率による斜線制限の緩和は使えないと判断して、セットバック距離と建物高さ、それによって活用出来る容積率を最大化するように検討します。

この結果、商業地であることから地下1階も活用しつつ、3.5mのセットバックをとることによって地上7階まで建てられることを確認しました。

この段階での検討資料は次のようなものになります。

8-5. 地区計画・総合設計制度 (5)

また東京都内で1ヶ所のみ位置づけられている「立体道路制度」を使った地区計画は、目黒区にある首都高速道路の大橋ジャンクションにおいて位置づけられています。

図8-5-2:大橋ジャンクション

高速道路の螺旋状のルートを屋根で覆ってしまって、周辺を含めて緑地とするのと住宅のタワーを併設、低層部に公益施設を誘導するというものです。大学の設計課題などではこのような道路と建築が一体となったような計画というのは度々学生からの提案で出されますが、実際に実現するには法的に非常に難しい問題ではありました。その点、このような地区計画を利用することによって、弾力的に都市のデザインを変えていこうとする試みは評価出来るものではないでしょうか。ただし、基本的には建物部分と車の動線となるループの部分は互いに独立していて住宅はどこにでもある高層のタワーとなってしまっているのはデザイン的には残念です。ここでもディベロッパー的なマーケットへの視点が強く意識されたのだと思います。分譲販売を前提とするとどうしても保守的なモノのあり方になってしまいますので、このような公共性の高い建物、場所については公的な性格の強い建物にして、建築的な挑戦を試みた方が都市の魅力となるのではないでしょうか。

8-5. 地区計画・総合設計制度 (4)

また前稿の最初に区分した2つのうちの後者「特例的な活用」については、「誘導容積型」「容積適正配分型」「高度利用型」「用途別容積型」「街並み誘導型」「立体道路制度」といった6つのタイプが想定されています。これらはそれぞれ想定されている内容があるのですが、組み合わせて地区計画を位置づけることも可能なようです。実際のところこれらのうち「誘導容積型」、「街並誘導型」および「用途別容積+街並誘導型」の3種類が用いられることが多く、その他の型については多くて3件が定められている程度です。

「誘導容積型」の地区計画は「公共施設が未整備のため、土地の有効利用が図られていない区域」において「公共施設を伴った土地の有効利用を誘導する」とあります。ここでの「公共施設」は要するに道路です。一般的に道路幅員に応じて建物の高さや容積率が決まりますが、都市計画道路など将来的に道路幅員が広くなる場所について、整備の進捗に応じて目標容積率を適用するというものです。

「街並誘導型」というのは一般的に商業地区などで容積率が十分にあり、隣地斜線も厳しくない地区において、前面道路が狭い故に道路斜線によって建物が建てられないような場所に、建物をセットバックすることで道路斜線をなくして、代わりに絶対高さを導入するといったものです。

また、「用途別容積+街並誘導型」については、「街並誘導型」は上述の通りで、それに加えて住宅供給の推進を図る地域です。都心部等では夜間人口の減少が一時期問題として取り上げられていました。ドーナツ化現象といえば聞いたことがあるのではないでしょうか。そうすると夜間の治安の悪化などの様々な問題が出てくるため、都心居住を誘導しようと、住宅用途については容積率の割増をするという制度です。(2)で挙げているNEWS Xという建物はこの地区計画を受けていて、10階は住宅用途となっています。

8-5. 地区計画・総合設計制度 (3)

ここで地区計画の種類について目を通しておきたいと思います。大きくは地区計画の「一般的な活用」と「特例的な活用」の2つに分かれます。さらに「一般的な活用」の中には「一般型地区計画」と「再開発等促進区を定める地区計画」の2種類があるようです。前者は一般的に用途地域が定められている土地などにおいて、

1、 良好な市街地環境の形成・保持を目指す

2、 区市町村マスタープラン等に即した望ましい市街地像の実現を図る。

ことを目的として、基準法の緩和というよりも制限を追加するような措置がとられているエリアです。例えば、隣地境界や道路境界からの建物のセットバック、用途の制限。建築基準法から外れる内容でいえば、生け垣や柵の構造の制限や建物の形態や色彩といった意匠の制限などが挙げられます。

後者の「再開発等促進区を定める地区計画」については、工場跡地などの未利用地や密集市街地、老朽化した住宅団地などが想定されているということです。六本木ヒルズやミッドタウンなどはこの地区計画を活用した例のようです。六本木ヒルズが建つ前は北日ヶ窪団地という団地や木造の低層住宅地、あるいは未だに毛利庭園と呼ばれる旧大名屋敷があった場所です。このような場所を「高度利用」するのがこの地区計画の目的だということで、容積率、建ぺい率の緩和などが盛り込まれています。