新着情報

5-6. 壁紙 (3)

ところでこのような壁紙は当時、どのように作られていたのでしょうか?主たる印刷技術としては3通りあったようで、最も一般的であったのが先述の木のブロックを版としたもの、そして手描き、ステンシル(薄い板に穴を開けたもの)であったそうです。

図5-6-3:ステンシル

手描きというのはもちろん大量生産には向いていませんが、残り2つは複製を可能にするものです。

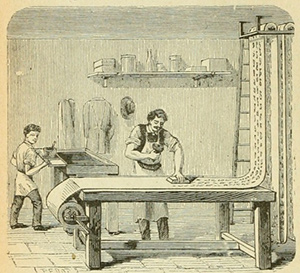

図5-6-4:木ブロック印刷

上図は1877年のフランスで描かれたもののようですが、このようなやり方は16世紀頃から変わらないものでしょう。非常に単純なやり方で、型にインクを塗って紙に判子のように押していくというものです。

また、木ブロックだと印刷をすればするほど徐々に摩耗して柄が変わっていってしまいますので、当時の版画の技術として既に使われていたエングレービングが後に印刷の版として使用されるようになります。いわゆる銅版画の一種で、銅の板に彫刻刀のような道具で柄を溝として削っていきます。その板にインクを流して表面を拭き取ると溝にインクが残り、次に紙をその版に押し当てて紙にインクを移すことで印刷を施すという流れになります。版自体が金属なので耐久性にすぐれ、また繊細な線もクリアに印刷ができるということで19世紀にリトグラフなどの別の版画技術が発明されるまでは、このような技法が主流でした。

5-6. 壁紙 (2)

カーペットの稿でも触れていますが、東洋世界の一方で西洋では中世来、貴族の邸宅の壁にはタペストリーが掛けられていました。当時の石の組積造の建物は、石の壁をスタッコ(漆喰)で塗り固めたり、あるいはその石の姿がそのまま室内風景に現れてきますので、それをタペストリーで覆って室内装飾としたものでした。またそれには断熱材としての意味合いもあったと言います。当然ですがそのような織物は当時でも大変高価なもので、一般庶民の課程では手の届かないものとなっていました。壁紙はそのようなタペストリーの安価な代替品としての位置づけが、当初は大きかったようです。そういうことで当時の壁紙の図柄はタペストリーを模したものとなっており、15,16世紀の画家のデューラー[Albrecht Dürer]も壁紙を描いています。

図5-6-2:The Triumphal Arch

1515年に製作されたこちらの壁紙は、神聖ローマ皇帝マキシミリアン1世の依頼を受けて描かれたもので、36枚の紙に195の木ブロックを版型として、3.57mx2.95mの大きさとなっています。壁紙とタペストリーの違いの1つに、壁紙は印刷によって大量生産ができるということで、こちらの壁紙は初刷で700セットが刷られて、宮殿や邸宅、役所などに貼られたとのことです。このように人の大きさを超える大きな印刷物を製作し、内容としては皇帝の権威を象徴するような建物が描かれていることは、ある意味でかなり早い段階における大型の印刷広告物の1つとして考えても良いでしょう。

5-6. 壁紙 (1)

5.オフィスビルの素材

前稿の耐火被覆は馴染みの薄い素材でしたが、本稿ではオフィスに限らず、住宅を始めとしてあらゆる場所に使われていて誰でも目にしたことがあるであろう壁紙について書き進めたいと思います。

壁紙の発祥については諸説あり、一説には14世紀の中国、明の時代の時に壁に紙を貼る習慣があったようで、中国を訪れた西洋の宣教師たちが見てそれを自国に輸入したと言われています。壁紙以前の紙そのものについては、エジプトのパピルスを紙としなければ、紀元前150年頃の中国、前漢時代の地図が描かれたものが最古の出土品で、日本には7世紀頃に、イスラム世界にも8世紀頃に伝わっているようです。

日本においては、現在でも伝統的な製品として残っている和紙という形で、その後の発展がなされましたが、壁紙についてはどちらかというと壁に貼るというよりも襖や障子といったように建具に使われることが主たる用途だったようです。壁は土壁、砂壁であることが多いですが、利休式の狭い茶室において着物が壁で汚れないようにとの配慮から、幅木のように和紙を9寸くらいの高さに貼るという「腰張り」が、日本の壁紙の始まりであろうとのことです。

図5-6-1:腰張り

5-5. 耐火被覆 (5)

最近では耐火塗料と同様の薄さを実現する耐火シートというものも作られるようになっています。メカニズムとしては耐火塗料と同様に火災時に発泡するタイプのものです。既製品ですので耐火塗料との大きな違いはシートを巻くだけの施工となるので、耐火塗料のように職人の手によって仕上がる品質よりも安定するということです。また湿式ではなくなるので周辺に塗料を飛ばす心配もありませんし、工期的にも巻くだけなので多くの時間をかけずに済みます。ただし、やはりコストが高くつくので限定した場所での使用となることが多いようです。

シートではなくて乾式の工法で最もポピュラーなやり方は、ケイ酸カルシウム板を巻く工法です。畑の肥料にも使われるケイ酸カルシウムを主材料としていて、耐水性能などもあるので内装の水廻りや軒天、外壁の下地などにも使われます。板状のものを柱や梁廻りに巻く形になるので、吹付け系の仕上げとは違いきっちり箱型の仕上りになります。

図5-5-3:ケイ酸カルシウム板

以上の他にもいくつかの認定の取れた耐火被覆材があります。建築家は常々なるべく柱を細くみせたいといった思いがありますが、それは構造材と同時にこの耐火被覆での対応というのが大きく影響してきます。

5-5. 耐火被覆 (4)

また天然素材であるアスベストと違って、ロックウールは玄武岩や鉄炉スラグと石灰などと一緒に溶解させて生成させる工業製品で、吹付けのものもあれば成型されたものもあります。繊維状のもので扱い易いので防火区画を配管などが貫通する個所や外壁とスラブに隙間ができてしまう個所などに、このロックウールを詰めることで区画の性能を担保するといったような使用の仕方もしています。

また同様の吹付けの耐火被覆材でセラミック系の素材もあります。セメント、水酸化アルミニウム、炭酸カルシウムを主成分としていて、柱で20mm(1時間)〜40m(3時間)の厚さでロックウールよりも薄い形で認定が取れています。

以上は吹付けによる湿式の工法ですが、数十ミリの被覆の厚さが必要なので、柱が一回り太く見えたり、納まり上その厚さがネックになることがあったりもします。その場合は耐火塗料という塗装するだけで皮膜が数ミリ程度で良い耐火材があります。その塗り厚は母材となる鉄骨の断面や耐火時間によって変わってくるのですが、柱や梁で極力スリムにみせたい個所については耐火塗料を使うことは多くなります。コスト的には吹付けの被覆材の数倍になってしまうので、使用する場所を限定して使うのが一般的でしょう。耐火のメカニズムとしては、熱が加わった際に塗膜部分が発泡して断熱の層を形成するという仕組みです。ロックウールもそうですが、いわゆる断熱材のように中に細かい気泡を抱え込むことによって、熱が容易には伝わらない仕組みとするわけです。