新着情報

10/11(日) 広告掲載のお知らせ

10月11日(日)の読売新聞全国版(朝刊)に、弊社「SUBLEASE-CLUB(サブリースクラブ)」の広告が掲載されます。

どうぞ、ご覧ください。

初めに選ばれる建築設計Ⅰ 建築設計業務の内容⑨

実施設計

実施設計については、本サイト実施設計・建築確認申請ページにて概要をご確認ください。

基本設計図は、設計者がオーナー様にプレゼンテーションをするためのものでした。通常、イメージパースを使用しますが、それはあくまでオーナー様にイメージを明確に伝えるための基本的な図書であることはお話したとおりです。

それに対して実施設計図は、建設会社が工事費の見積もりを作成する際に必要となるものです。収支計画に影響が大きい建築工事費は、できるだけ正確な数字を把握する必要があります。そのため実施設計図は、ビルの外装・建材から、OAフロア、内装、設備に至る詳細な指定が加わったものとなっています。

| チェックポイント | |

|

宇田川町計画

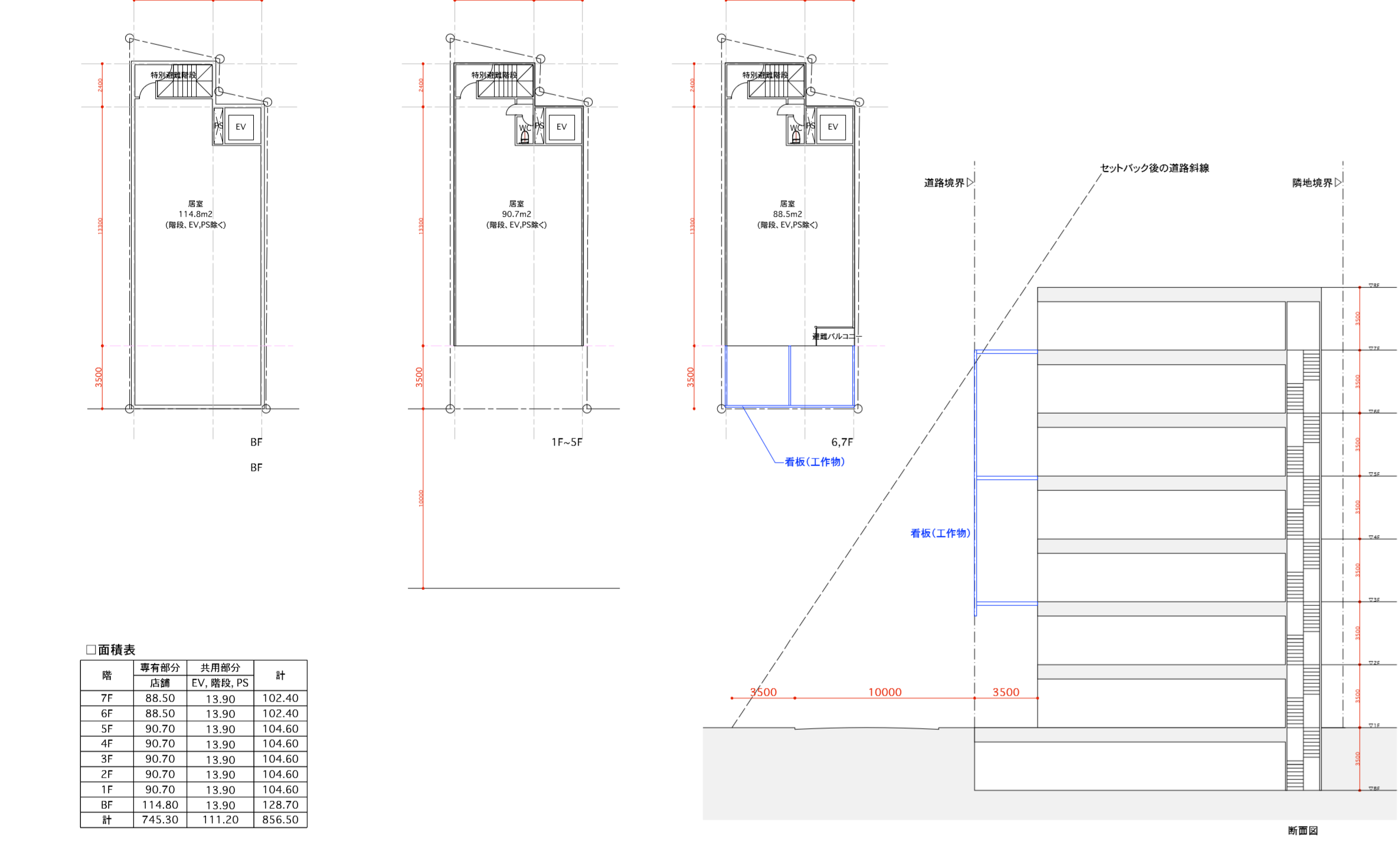

渋谷駅正面、センター街に面する敷地。センター街という場所柄、小売店鋪を前提とした商業ビルを想定して計画している。

南側に凹凸がある南北に長く、間口の狭い敷地で、前面道路は10m。指定容積率は800%あるものの、前面道路が10mなので許容容積率は600%となる。用途地域は商業地域なので隣地斜線は厳しくないが、10m幅の前面道路からの斜線で建物高さが決まってくる。敷地形状は矩形に近いので天空率による斜線制限の緩和は使えないと判断して、セットバック距離と建物高さ、それによって活用出来る容積率を最大化するよう検討した。商業地なので地下1階も活用しつつ、3.5mのセットバックをとることによって地上7階まで建てられることを確認した。

敷地奥の凹凸の敷地形状を利用して特別避難階段を納め、6、7階には避難バルコニーを設置することで2つの直通階段を設けない形にしている。

渋谷・センター街という立地を考慮して、建物から独立した形で前面の道路境界に沿う大型の看板を工作物として設置することを検討している。看板などの工作物については渋谷区で定められている規制から逸脱しない規模、形状などに配慮している。

建物をセットバックして容積を活用しつつ、渋谷のセンター街という場所に対してこの建物が埋没しないようにするための、実際的には建物の顔となる部位としてこの看板は機能している。

初めに選ばれる建築設計Ⅰ 建築設計業務の内容⑧

基本計画の実例紹介③

これらの調査及び検討結果を踏まえて、外観のパースが作成されます。

渋谷センター街に面する商業施設の例ですと左のようなパースを作成しました。

また、場合によっては室内のパースも作成し、オーナー様にイメージが明確に伝わるように基本計画図書を作成していきます。

初めに選ばれる建築設計Ⅰ 建築設計業務の内容⑦

基本計画の実例紹介②

次に、敷地奥の凹凸の敷地形状を有効活用するために、同空間に特別避難階段を納め、6、7階には避難バルコニーを設置することで2つの直通階段を設けない形にします。

また、渋谷・センター街での商業施設という点を考慮して、建物から独立した形で前面の道路境界に沿った大型の看板を工作物として設置することを検討します。この看板は、渋谷のセンター街という場所にこの建物が埋没してしまわないようにするための、建物の顔となる部位でもあります。

当然ながら、看板などの工作物については渋谷区で定められている規制から逸脱しないように、規制の調査を行ったうえで規模、形状などに配慮をします。

こういった検討を加えながら地上7階、地下1階のビルの基本計画が形作られていきます。

この段階での検討資料は次のようなものになります。