新着情報

9-3. 色 (2)

実際に当時の建物は、真壁の木造に砂壁や瓦などの仕上げが多かったでしょうし、先に見た映画のシーンの印象は実際のそれと遠くはなかったのではないでしょうか。戦後の昭和の写真を探しても白黒のものしかなかなか見つからないのですが。

図9-3-2:日比谷通り

現在では例に挙げた戦後すぐの時分に比べれば、多様な建材が建物に使われていて、色についても街中にはいろんな色が溢れているであろうことは想像できます。塗装できる材料であれば、それこそある程度自由にモノの色を選べますし、タイルなどの工業製品も予め色が決められた中から決めることが出来ます。一方でアルミサッシやその廻りを埋めるシーリング材などは色の選択肢が狭いです。また、自然素材である石などはその風合いをコントロールするのは難しくて、張る場所によって色味が違ってしまうことも度々あります。もちろん、石に塗装をすることだって出来なくはありませんが、そうなると石を張る意味がなくなっていまいます。

現在では塗装が出来なくて色の選択肢の幅が狭い建材というものは、ある程度限られていることもあって、そういう意味では建物の色は自由にコントロールできると考えても良いかもしれません。

Kビル新築工事(第30回定例会議)

事業名・工事名

Kビル新築工事

日時

2014年8月20日 / 10:00~11:20

場所

トゥループロパティマネジメント(株) 第3会議室

出席者

- 設計監理(建築)

- トゥループロパティマネジメント(TPM) : ST、MR、MT

- 設計監理(構造)

- K構造設計事務所

- 施工

- T社 : K(現場所長)、I(設備担当)

- 施工(電気)

- H社 : F

- 施工(設備)

- O社 : A

1.前回議事録の確認

- 施工 K:

- 外階段に貼る予定のビニル床シートは、まだ手配していませんので変更可能です。

- 設計 MR:

- ではそれは取り止めとして、クリアの塗装で撥水効果のあるものを仕上げとしてください。

2.週間工程の説明

- 施工 K:

- 制振装置の設置は9/6を予定しています。

- 設計 MR:

- 設置後の検査を構造設計事務所が行いますので、日程を調整して連絡をください。

3.質疑

【1F郵便ポスト廻りの石開口について】

- 設計 MR:

- カードリーダー用開口を下げてください。あとは施工図の通りで良いです。

【排水配管の色について】

- 施工 A:

- 屋外露出部の配管の塗装色は如何致しましょうか。

- 設計 MR:

- 日塗工N-82でお願いします。

【連結送水配管色について】

- 施工 A:

- 屋外露出部の連結送水管の塗装色は如何致しましょうか。

- 設計 MR:

- 亜鉛メッキ鋼管のままとして、部分的に補修でお願いします。また、その横の給水はグレーのラッキングでお願いします。

【バルコニーの梁型、壁、天井の色について】

- 設計 MR:

- 日塗工N-93全艶でお願いします。

【インターホンポストについて】

- 設計 MR:

- 電気配線用の穴をベースプレートに開けて通線するようにしてください。インターホンポスト本体内部の仕切り板にも、配線用の穴を20φx2ケ開けて通線するようにしてください。

- 設計 MR:

- コンセントは盗電のこともあるので、点検ふたを開けた内部に取り付けてください。

- 設計 MR:

- 正面の部分も曲げ板とせず板を突合せの納まりにしてください。

【カードリーダー用ボックスについて】

- 設計 MR:

- 外部に取り付けるものの中には、コンセントは無しで良いです。開口ふたの取手の部分は角を丸めて、バリなどで手を傷つけないようにしてください。

以上

2014.9.8 作成:MT

Kビル新築工事(第29回定例会議)

事業名・工事名

Kビル新築工事

日時

2014年8月6日 / 10:00~11:20

場所

トゥループロパティマネジメント(株) 第3会議室

出席者

- 設計監理(建築)

- トゥループロパティマネジメント(TPM) : ST、MR、MT

- 設計監理(構造)

- K構造設計事務所

- 施工

- T社 : K(現場所長)、I(設備担当)

- 施工(電気)

- H社 : F

- 施工(設備)

- O社 : A

1.前回議事録の確認

- 施工 K:

- 雨の影響があるので、外壁の検査は25日頃で予定して頂きたいです。

- 設計 MR:

- 警備のサンプルは施工側で直接連絡取ってもらい、入手してください。

- 設計 MR:

- 外階段に貼る予定のビニル床シートを取り止めとしたいが、手配の方はどうなっていますか。

- 施工 K:

- 手配状況確認します。汚れ防止などは必要ないですか。

- 設計 MR:

- クリアの防塵塗装としたい。

- 設計 MR:

- 10Fのトイレ手洗いは、左水栓タイプが無いようなので変更します。手洗器:ULA-3B 自動水栓:Aとしてください。

2.週間工程の説明

3.質疑

【SD-6について】

- 設計 MR:

- おおむね良いです。戸当たりゴムを現場にて位置を決めて取付けしましょう。

【10Fキッチン前折れ戸について】

- 設計 MT:

- インセットではなく、アウトセットで出来るだけ袖壁が見えないように納めたいです。下がり壁と折れ戸も面が合うように納めたいです。金物等納まりはこちらでも検討して連絡します。

【1F火災報知器のランプについて】

- 施工 F:

- 石内に納めようとすると石の厚みほど引っ込んでしまいます。

- 設計 MR:

- 意匠的には引っ込んでいても良いです。消防法的に良いかは確認してください。

【バルコニー手摺について】

- 設計 MR:

- パネルを留めるボルトは、正面に出さないように取付け方法を変えて作図してください。

【EVカゴ内の床石について】

- 施工 K:

- エントランスホールと同じ石のサンプルになります。

- 施工 K:

- 15mm厚で400角でいかがでしょうか。

- 設計 MR:

- おおむね良いです。割付図を作図した上で検討させてください。

【外壁塗装の色見本について】

- 施工 K:

- 明日見本が届くので現場で確認をして頂きたいですが、予定はいかがでしょうか。

- 設計 MR:

- 夕方に行って確認します。

以上

2014.9.5 作成:MT

9-3. 色 (1)

9. その他のこと

今回はオフィスビルに限ったことではないですが、建物に関わる色について考えたいと思います。

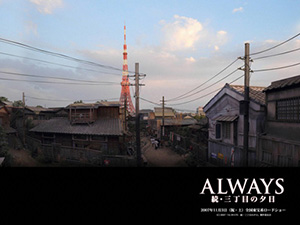

先日、筆者は遅ればせながら「ALWAYS 三丁目の夕日」という映画を観ました。1958年の港区愛宕付近を舞台にした映画でストーリーが進むに従って東京タワーの建設が進んでいくのが印象的です。最近ではスカイツリーが徐々に建設されていく風景を見ることも出来ましたが、東京タワー建設当時の木造の低層家屋が並ぶ風景の中に赤い東京タワーが立ち上がるプロセスを見るのは、既に都市に高層ビルが建ち並んでいる現在と比べて随分と心境が違ったことでしょう。

図9-3-1:ALWAYS 三丁目の夕日

上の写真でもそうですが、実際の体験としてはやはり上述の通り既知のスケールを超えた建造物が建設されたということでのインパクトは相当なものだったと思いますが、ちょっと違う角度で見てみると、グレーやあせたような色の都市の中に赤い東京タワーが青空を背景に聳えているというのは映画的には非常に印象的なカットとして演出されていたなと思います。

Kビル新築工事(第28回定例会議)

事業名・工事名

Kビル新築工事

日時

2014年7月30日 / 10:00~11:40

場所

トゥループロパティマネジメント(株) 第3会議室

出席者

- 設計監理(建築)

- トゥループロパティマネジメント(TPM) : ST、MR、MT

- 設計監理(構造)

- K構造設計事務所

- 施工

- T社 : K(現場所長)、I(設備担当)、T(技術営業)

- 施工(電気)

- H社 : F

- 施工(設備)

- O社 : A

- 施工(警備)

- S社 : SD、I

1.前回議事録の確認

- 施工 K:

- 制振装置の設置時期は8月末を予定しています。

- 施工 K:

- 外壁の足場解体を8月末を予定しています。足場解体前に8/20日頃設計検査を予定しています。

- 設計 MR:

- 1F軒下の防鳥ネットは取りやめとし、ルーバー上にワイヤーを張ることとします。

2.週間工程の説明

3.9月月間工程の説明

- 設計 MR:

- 9/12日に設計検査を実施します。

- 設計 MR:

- 9/26日に最終の設計検査・施主検査を実施します。

- 設計 MR:

- 今回本工事から別途になったタイルカーペットの施工をモデルルーム用に9月中に行わせてもらいたい。日程は後日詰めたいと思います。

- 設計 MR:

- サイン工事も9月末に行いたいと思います。

4.質疑

【警備について】

- 設計 MR:

- 廃棄物保管庫は電気錠としてスケジュール管理を警備にて行います。スケジュール管理以外の時間は鍵にて解錠可能としてください。

- 設計 MR:

- 1Fに取り付けるカードリーダーのボックスは、サンプル品を見せてください。

- 設計 MR:

- 1Fの警報ブザー取り付け位置は、自動ドア点検口付近としてください。

【竪樋について】

- 施工 A:

- 材質をアルミに変更させて頂きたいのですがいかがでしょうか。

- 設計 MR:

- 良いです。

【10Fについて】

- 設計 MR:

- 脱衣室の照明は壁付けのブラケット照明に変更としてください。

- 設計 MR:

- キッチン照明と換気扇のスイッチはキッチン横の壁に取付けとしてください。

- 施工 A:

- トイレの手洗器が水栓や排水が反転したものがないので取りつきません。

- 設計 MR:

- 再検討します。

【郵便ポストについて】

- 施工 K:

- 廃棄物保管庫側の蓋をプラスチックを予定していましたが、SUSに変更させていただきたいのですがいかがでしょうか。

- 設計 MR:

- 良いです。

【巾木について】

- 施工 K:

- 事務室とEVホールの耐火区画の壁は入巾木にできないのですがいかがいたしましょうか。

- 設計 MR:

- 耐火区画の壁の巾木はなしで良いです。

【非常用照明について】

- 施工 F:

- 10FのEVホールに非常用照明が2つありますが、必要でしょうか。

- 設計 MT:

- 確認します。

以上

2014.9.5 作成:MT